您的位置:首页 > 新闻> 行业新闻

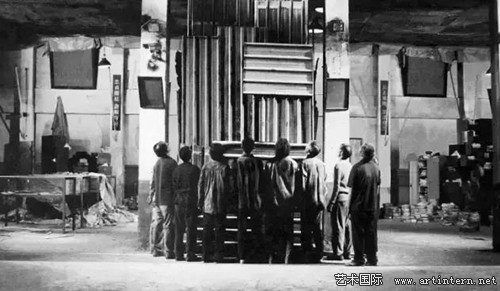

封面:陈界仁 《军法局》 2008年

那么,从科耶夫的历史终结论,如何转换到艺术的终结或发展问题?

自从阿瑟· 丹托和汉斯· 贝尔廷在1984年分别提出艺术终结论以来,艺术是否会终结、将如何终结成了艺术界不无焦虑的问题。在这里,无需再跳进那个艺术终结论谱系的漩涡,也无需有任何的焦虑之情,既然丹托自己反复声明,他和汉斯·贝尔廷提出的艺术终结论,并不等于宣称艺术已死,所言说的只是:关于艺术的某种“叙事”已经终结,但是被叙事的“主体”却没有消失。

我希望做的工作只是沿着科耶夫以“向死而生”为重要概念的历史终结论的思绪,重新审视过去我曾经评述过的当代艺术现象与问题。换言之,是在新的营养观念、烹调方式的烛照下尝试“炒冷饭”,让那些思绪子弹重新飞起来。

不知从什么时候开始,在当代艺术中似乎出现了一种我称之为“后开幕式时代”的现象。它当然是从“开幕式时代”脱胎转世而来。关于开幕式时代的神话,在齐格弗里德·克拉考尔的《从卡里加利到希特勒——德国电影心理史》中谈到了开幕式如何与电影共同创造历史的绝活。德国著名社会学家和电影理论家克拉考尔并非一般性地从理论上关注电影心理史,而是在一个研究纳粹主义的特定框架内探测纳粹文化母题的形成,以及与社会、民族心理的关联。克拉考尔认为纳粹新闻宣传片的要害问题要在极权主义体制的结构中去寻找;纳粹统治者不但要使人民接受现实,而且要对大脑进行消毒、要通过各种耗费心力的活动调校民众的心理状态。这就是主奴斗争史上的新创造,科耶夫的研究中尚未充分注意的问题。戈培尔天才地把极权政治宣传变为一门具有创造性的艺术,他说:“希望我们激情的闪亮火焰永不熄灭。惟有这火焰才能给现代政治宣传这一创造性艺术光和热……基于枪炮获得权力固然好;然而,赢得一个民族的心并留住它却更为美妙,更令人满足。”克拉考尔接着说:“说白了,戈培尔的宣传不满足于将纳粹体制强加于民,它还极力迫使民众的心灵归顺这个体制。”1934 年纽伦堡党代会的专题影片《意志的胜利》就是这样一幕精心策划的华丽演出:旗帜的海洋、夜空的篝火、广场上的进行曲、齐声朗诵、难以计数的人组成不同编队的活人造型(tableaux vivants)……至此,对莱尼·里芬斯塔尔的评述必须出场了:希特勒从天而降,欢呼声响彻云霄。人群,国旗飘扬,汽车、装甲战车整齐地隆隆驶过。空前的拍摄条件、无限制的经费:一百多人的摄制组,无数的聚光灯,16 名一流摄影师、30 台摄影机所组成的规模庞大的摄影队,22辆配备司机的汽车和身着制服的机动警官,专门修建了特殊的桥梁、塔和斜坡路,使里芬斯塔尔的摄影机能够上天入地,无所不能。然后是从17 万英尺的胶片中剪辑出这部电影,凝聚为一份法西斯主义的视觉美学盛宴。克拉考尔的评论是:“只有无视一切传统人文价值的虚无主义政权才会如此毫不犹豫地操纵整个民族的身体和灵魂以掩盖自身的虚无。”

那么,当代艺术或当代庆典中的视觉美学盛宴,是否还在延续着、更新着这种“激情燃烧的岁月”呢?过去的“开幕式时代”力图让人们相信时代更新、国家胜利、权力永存,现在的“后开幕式时代”力图实现华丽转身,在鲜花、烟花之上加上“波涛胸涌”的美女、批发的香槟。主奴心理没变,斗争的艺术变了,历史以真理被遮蔽的面目攫取人心。当代艺术在“后开幕式时代”中向权力献媚,获得的是通向体制的入场券,与托尼· 朱特说的“对‘大屠杀’的承认,是我们进入当代欧洲的门票”刚好相反。这是当代艺术的“向生而死”,人将沦落为科耶夫说的“末人”。

或许还可以继续思考当代艺术中的“海归”现象。过去我曾认为除了在海外已经功成名就、可以衣锦还乡的个别艺术家,许多海归艺术家在与他们的本土同辈的地位状况相比较的时候,往往会更强烈地表现出对名声和财富的焦灼渴望。其实,所谓的功成名就在今天已经保持太长的时间里,过去说的“不能吃老本,要立新功”的确是硬道理。“海归”群体内部的分化以及与本土艺术家的竞争迅速彰显,有人懂得“向死而生”,但是也有人选择“向生而死”,后者迅速地适应现实语境的转换,把现实功利目标置放在艺术价值之上来考虑。

回到当代艺术的最新万花筒。可能不少观者获得的印象是紊乱、繁复和不知所云,最后剩下的只是视觉上的冲击力或反冲击力;研究者也会对当代艺术在媒介、形式和题材上的全面而急剧的拓展和未来走势感到难以把握。“艺术终结论”往往缘此生发,丹托说的“叙事的终结”实际上说的是叙事的漫无边际的发展,这也是“向生而死”的另一种奇观。简·罗伯森、克雷格·迈克丹尼尔在《当代艺术的主题:1980 年以后的视觉艺术》中从过去30 年当代艺术的发展中精心遴选出身份、身体、时间、场所、语言、科学和精神性这七大主题,详细地提供了对于这七大主题的叙事阐释,包括历史背景、创作动机、媒介选择、作者的创造性等等问题。如果从沃格林关于历史叙事的方式来看,这些关于当代艺术叙事的分析可以说是具有“面向真理的方式”的态度和意愿。但是,在当代艺术理论场域中,这部著作只被视作入门教科书,难以在理论上获得重视。当然,它本身的确就是教科书性质的,而且在当今的“教科书”都顶着不好的名声。但是,作者“这种以主题为结构的方法在杂乱无章的思维和细致的观察之间找到了一个恰如其分的平衡点”;“每个主题都承担着阐释透镜的功能,是挖掘艺术作品所表达的不同层面意义的分析性工具”。这种当代艺术写作叙事连结着历史与现实、观念与实践、创作与批评等多种阐释语境,对我们尤有启发意义。

在讨论当代艺术的终结或发展的视域中,援引科耶夫的历史哲学理论可以把问题看得更清晰。在这里每个艺术家都要求他人“承认”自己,都希望实现自己的欲望,于是产生竞争(斗争);由于其他艺术家(“他人”)的存在,“斗争是历史的起源,也是自我意识的起源”,一部当代艺术发展史就是一部斗争史和自我意识发展史。在这部中国当代艺术史叙事中,或许我们应该格外关注的是这些问题:某些当代艺术家的成功模式与心态,权力与关系网络的资源问题,当代艺术之真伪公共性问题,民族美术与国家美术之间的联系,以及更多呈现在艺术叙述方式中的问题,如游戏化、身体化、符号化与仿真性等等。

从现代艺术到当代艺术的发展,发展与终结的道理就是“向死而生”,是对有限性、否定性与自由性的真实诠释。从塞尚到波洛克走完了形式自律过程,前卫艺术通过生活与社会之途延伸到当代艺术,纯粹的艺术的语言学也因此而延伸到激进的艺术的政治学或政治哲学。应该特别强调的是,先锋派(即前卫艺术)这个比喻最初就是属于政治上的激进主义理想,1878 年巴枯宁在瑞士出版的杂志就取名为《先锋派》。从一开始就有两种先锋派,政治的和文学艺术的,在两位著名的象征派诗人身上,可以看到这种先锋的体验:兰波在1871 年巴黎公社革命中拿起了暴动的武器,魏尔伦因对公社的同情而受到指责。“这一代人不仅热爱文学,同时也关心政治。”(雷纳托·波吉奥利《先锋派三论》)这是前卫艺术的思想根源,也是当代艺术中最重要的“向死而生”——形式自律之死,艺术使命之生。

在中国当代艺术中,我们不断看到简单地挪用中国符号的时尚,看到在批判后殖民的背后仍然是强化后殖民秩序,看到从中国符号走向中国问题情境是如何地充满危险。因此,中国当代艺术的“向死而生”不仅仅是一个观念的问题、自由实践的问题,更是一种严峻的考验:是否具有自由表达的勇气和应对机制的能力。那么,关于这种考验的性质与意义,不妨借鉴阿兰·巴丢的“哲学维度”与“事件”概念来思考和表述。

巴丢在他的《激进哲学:阿兰·巴丢读本》中提出哲学的四个维度,其中的每一个维度都与我们时代思考的中心问题息息相关:“哲学的欲望意味着一个叛逆的维度:没有直面现实世界的思想的不满,就没有哲学。而哲学的欲望也包括逻辑;就是说,相信论证和推理的力量。此外,哲学的欲望涉及普遍性:哲学探讨作为思维存在的所有人类,因为它假定所有人都思考。最后,哲学冒险:思考总是一种决定,支持独立的观点。因此,哲学的欲望有四个维度:叛逆,逻辑,普遍性和冒险。”所以他确信“世界比哲学所认为的还需要哲学”,世界要求已经患病的哲学“站起来,走!”叛逆的思想、坚定的信念、行动的决断,难道这不也是我们最需要的当代艺术的维度吗?!

关于“事件”,他写道:“你要么参与,宣布这个首创事件,承担后果,要么置身于外。这个没有媒介或中介的区别完全是主观的。”彼得·霍尔沃德对此的解读极其重要:“主体的身份完全无条件地取决于这种承诺。我在,因为我在(或我们在)斗争(为一个新社会,一种新艺术,一种新的科学秩序,等等)。巴丢指出,只有在这种罕见的纯粹献身的时刻,我们才成为我们所能成为的人,就是说,我们被带到正常的界限之外,超过了可预见的反应范围。只有在这个不可预见的领域内,在这个纯粹行为的领域内,一个人才能成为一个完全的主体而非客体。”对于我们而言,难道还有谁不明白“参与”的哲学意义吗?——我们在,是因为我们在斗争,这正是马克思的“重要的是改造世界”思想的延展。进而,在巴丢看来,真理根源于事件,只有通过事件的发生和结果,真理才能显现、人才能成为主体。“真理、主体和事件是单一过程的各个方面:一个真理通过宣布真理的主体而得以存在,这些主体在宣布真理的过程中以其对事件的忠诚而成为了主体。”这就是巴丢的“事件”概念中最吸引人或最令人担心的含义,同时,这才是当代艺术中的真正有意义的“事件”。

最后我们看看台湾艺术家陈界仁的创作。他成长于台北市郊的眷村,士兵、军事法庭、死尸、孤儿寡母、疯子、白痴等这些都是陈界仁最重要的个体视觉经验,这些经验内化为他的成长记忆,成为日后艺术创作的强烈的内在冲动。而在这种由个体经验激发的艺术图景背后,始终悬浮着“历史——遗忘”、“暴力——观看”和“规训——抗争”这三大核心主题。准确地说,从父辈身上折射出来的恐惧和失语导致了对社会政治的转型正义的切肤之感,也造成了下一代对偷窥历史禁忌、解构主流历史神话的强烈欲望。

在陈界仁合成的历史图像照片中,一再复制和插入自己,甚至有时是以连体人的方式出现,从而使历史暴力的残酷、荒诞与自我分裂性质表现得淋漓尽致。还应该研究的是,使自己“在场”的意图是把“历史”铭刻在今天的现实之中,这是一种历史的活化。除了对历史被隐匿和失语状况的揭露之外,陈界仁的历史意识的真正指向是对当代社会问题的介入。“我关注的重点是我们为什么会处在目前的社会状况?这样的社会状况是在什么样的历史与社会脉络中演变至今?我们可能的出路是什么?”

“我们可能的出路是什么?”这是当代艺术无法回避、但可以思考的问题。

李公明,广州美术学院美术史系教授、港台文化艺术研究所所长。兼任《美术馆》杂志执行主编等职。主要个人著作有《广东美术史》、《历史是什么》、《奴役与抗争—— 科学与艺术的对话》、《中国美术史纲》(主编)、《在风中流亡的诗与思想史》等。